¶ الباب التاسع والثلاثون

¶ في معرفة مصر

لعبت أرض مصر دوراً محورياً في قصة الله والخلق، خاصة في الكتاب المقدس والقرآن الكريم. تحمل أرض مصر العديد من الأسرار الإلهية والأساطير. إنها أرض مباركة تربط العالم القديم بالعالم الحديث وتلعب دوراً رئيسياً في القيام. تعني كلمة مصر «مِن عصر» وهي في الحقيقة كناية بمعنى «أتباع عصر»، والمهدي الثاني هو العصر. ويشير الإسم أيضاً إلى آخر الزمان، حيث ينفد الوقت أو نقترب من نهاية اليوم. تتبادر إلى الذهن بعض الأسئلة الملحة: ما هو دور مصر القديمة في تكوين القصص والممارسات الدينية الابراهيمية؟ لماذا أمر إله بني إسرائيل موسى (عليه السلام) وداود (عليه السلام) بتشييد معابد على نفس طراز المعابد التي شيدها أعداؤهم؟ إذا كانت الديانات المصرية القديمة باطلة كلياً، ألا يعني ذلك أن اليهودية والديانات الإبراهيمية باطلة كذلك؟

من الشخصيات المذكورة في روايات آل البيت (منهم السلام) شخصية صاحب مصر. ترتبط هذه الشخصية ارتباطاً وثيقاً بشخصية اليماني (منه السلام) حيث يظهر هو واليماني (منه السلام) قبل السفياني. قال الإمام الصادق (منه السلام):

«يخرج قبل السفياني مصري ويماني».

لم يأتِ مصداق هذه النبوءة ولم تتحقق مع أحد أبداً سوى مع صاحب مصر عبد الله هاشم واليماني أحمد الحسن، وهما الوحيدان اللذان اِحْتَجَّا بكونهما «أحمد» و «عبد الله»، المذكوران في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

في رواية طويلة لعمار بن ياسر حول الأحداث التي تسبق القيام وتتزامن معه ورد ما يلي:

«ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك: رجل أبقع، ورجل أصهب، ورجل من أهل بيت أبي سفيان، يخرج في كلب ويحصر الناس بدمشق، ويخرج أهل الغرب إلى مصر، فإذا دخلوا فتلك أمارة السفياني، ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد (عليهم السلام)، وتنزل الترك الحيرة، وتنزل الروم فلسطين، ويسبق عبد الله عبد الله حتى يلتقي جنودهما بقرقيسيا على النهر ويكون قتال عظيم. ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء، ثم يرجع في قيس حتى ينزل الجزيرة السفياني، فيسبق اليماني، ويحوز السفياني ما جمعوا، ثم يسير إلى الكوفة، فيقتل أعوان آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ويقتل رجلا من مسميهم. ثم يخرج المهدي على لوائه شعيب بن صالح، وإذا رأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن سفيان فالحقوا بمكة، فعند ذلك تقتل النفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة فينادي مناد من السماء: أيها الناس إن أميركم فلان، وذلك هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا».

يرتبط اسم عبد الله بشخصيتين موجودتين في أحداث القيام، إحداهما عبد الله السفياني والأخرى عبد الله القائم. ورد في كتاب الفتن:

«إذا ملك رجل من بني العباس يقال له عبد الله وهو ذو العين الآخرة منهم بها افتتحوا وبها يختمون فهو مفتاح سيف الفناء فإذا قرئ كتاب له بالشام من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين لم يلبثوا أن يبلغكم كتاب قد قرئ على منبر مصر من عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين فإذا كان ذلك ابتدر أهل المشرق وأهل المغرب الشام كفرسي رهان يرون أن الملك لا يتم إلا لمن ضبط الشام كل يقول من غلب عليها فقد حوى على الملك».

وفي روايات أخرى يتضح أن الشخصيات التي تبتدر الشام في هذا الزمان هما المهدي والسفياني. ورد في موضع آخر من نفس الكتاب:

«يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان فيغلب السفياني على ما يليه والمهدي على ما يليه».

وبالتالي فإن السفياني والمهدي أو القائم كلاهما يُدعى عبد الله، والمهدي أو القائم يكون من مصر، واسمه يُقرأ على منبر مصر وهو صاحب مصر.

¶ قائد معصوم

إلى جانب كون اسم صاحب مصر هو عبد الله، ورد في روايات آل البيت (منهم السلام) وصف دقيق جداً لصاحب مصر. قال الإمام علي (منه السلام):

«وقام بمصر أمير الأمراء وجهزت الجيوش».

وفي هذا إشارة واضحة إلى أن صاحب مصر هو قائد القادة. عن الإمام الرضا (منه السلام) قال:

«كأني برايات من مصر مقبلات خضر مصبغات، حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات»،

من هو هذا الابن ومن هو صاحب الوصيات غير أحمد وابنه عبد الله المذكوران في وصية النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ إذن من الواضح أن صاحب مصر هو أمير يحتج بالوصية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (منه السلام):

«صاحب مصر علامة العلامات وآيته عجب لها إمارات، قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد، إن خرج فإعلم أن المهدي سيطرق أبوابكم، فقبل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب أو إئتوه زحفاً وحبواً على الثلج».

وهذا الذي عليكم أن تطيروا إليه أو تأتوه ولو حبواً على الثلج هو صاحب الرايات السود المشرقية الذي هو صاحب مصر والذي هو القائم وهو مهدي. عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم):

«يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي».

ومذكور أن صاحب مصر هو من يرفع الرايات السود المشرقية وهي من العلامات التي يُعرف بها:

«يصبر صبر الأولياء ويرفع الراية السوداء والذي فلق الحبة وبرأ النسم إنه الممهد للمهدي».

¶ أوصافه

أما بالنسبة لأوصاف صاحب مصر الجسمانية، فقد ورد في كتاب «ماذا قال علي (عليه السلام) عن آخر الزمان»:

«وهو عالي القد أحمر الخد مليح الصورة يغير اسم الجد. حسن السريرة أهدب الشعر حديد النظر، صحيح الفكر لحيته بيضاء فيها جمال ونور ونصفه العلوي أحسن من السفلي معروف للقوم لكنه في خفاء».

ومعروف للمؤمنين أن هذا الوصف ينطبق على صاحب مصر عبد الله. ومن المعروف أيضاً أن نسبي الجسماني يختلف عن نسبي الروحي. أنا عبد الله كرم هاشم ولكني أيضاً عبد الله بن أحمد بن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). ذات يوم جاءني الإمام أحمد الحسن (منه السلام) وأخبرني بسر لم أكن أعرفه عن نفسي.

قال الإمام (منه السلام): «ما هو آخر اسم معلوم لديك لأجدادك؟».

قلت: «أعلم أن اسمي هو عبد الله بن كرم بن سليمان بن هاشم بن سليمان».

قال الإمام (منه السلام): «هناك اسم آخر لأحد أجدادك، فيه سر عظيم».

قلت: «لا أعلم أكثر من ذلك».

قال الإمام (منه السلام): «اذهب واسأل والدك الجسماني وأخبرني بما يقول».

ذهبت إلى والدي الجسماني وسألته ثم رجعت للإمام (منه السلام) وقلت له: «لقد أخبرني أبي باسم آخر لجدي. قال أن اسمي هو عبد الله بن كرم بن سليمان بن هاشم بن سليمان بن الحادي».

قال الإمام (منه السلام): «نعم هذا هو، الحادي. هل تعلم ما معنى «الحادي»؟

قلت: «الأول؟».

قال الإمام (منه السلام): «بالضبط، عبد الله الحادي، عبد الله الأول. وسوف تكتشف أمور أخرى بخصوصه».

وبالفعل أوضح لي الإمام (منه السلام) فيما بعد أنني مذكور قبله في الوصية، عبد الله، أحمد، المهدي. وكنا قد تناولنا هذا الموضوع سابقاً في الكتاب. كما أنني اكتشفت أن لاسم الحادي معاني أخرى في اللغة العربية، مثل «واحد» و«القائد» و«نجم الدَّبَرانُ» و«النجم ذو الكوكبان (المريخ)» و«الذي يسوق الإبل بالحداء». قال الإمام علي (منه السلام) في رواية شهيرة:

«لأبنين بمصر منبراً، ولأنقضن دمشق حجراً حجراً، ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب ولأسوقن العرب بعصاي هذه، قال: قلت له: يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيى بعد ما تموت؟ فقال: هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني».

يتبين لنا في هذه الرواية أن الإمام علي (منه السلام) يقول أن رجلاً منه، وهو صاحب مصر الذي يبني المنبر في مصر ويقاتل السفياني في دمشق، سيسوق العرب بعصاه كما يسوق الحادي قطيع الإبل.

¶ مصر أم الدنيا

مصر أم الدنيا، إنها مقولة شهيرة يعرفها كل المصريين، وهي صحيحة من جوانب عدة، فمصر تقع في إفريقيا وهي أقدم حضارة فيها، وتُعتبر إفريقيا مهد وأم الحضارات. ومن الجدير بالذكر أن العرب هم من نسل إبراهيم وهاجر (عليهما السلام) بينما يرجع نسب اليهود في الأصل إلى إبراهيم وسارة (عليهما السلام). كان إبراهيم عراقي بينما كانت هاجر مصرية، وبالتالي فإن مصر هي أم العرب. أما سارة فكانت عراقية، لذا فإن العراق هو أم اليهود، والعراق أبو اليهود والعرب كلهم. ولم تكن مصر أم العرب فحسب بل كانت أم الدين كله. يؤمن المسلمون برب الإنجيل والتوراة، ويدعي المسيحيون الإيمان برب التوراة، لذا فإن المسلمين والمسيحيين واليهود يؤمنون جميعاً في الحقيقة بنفس الرب ونفس الدين. وقد جاء النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدقاً للتوراة ورب التوراة حينما قال:

«ائْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ». فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ».

وجاء عيسى (عليه السلام) مصدقاً للتوراة حينما قال:

«لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ».

لكن الحقيقة الغائبة عن أذهان معظم الناس هي أن موسى (عليه السلام) جاء مُقراً بكثير من جوانب الديانة المصرية القديمة التي جاءت قبل اليهودية.

¶ تابوت العهد

تابوت العهد هو تابوت مذكور في التوراة والقرآن الكريم. تصفه النصوص بكونه التابوت الذي سكنت فيه روح الله والذي حَدَّث الله بني إسرائيل من خلاله. بعد أن حَدَّثت روح الله موسى (عليه السلام) من الشجرة سكنت في التابوت وتنقلت مع بني إسرائيل. يُدعى تابوت العهد في النصوص الإسلامية «تابوت السكينة». و«السكينة» هي الكلمة العربية المرادفة لكلمة «شكينة» بالعبرية. وقد أُعطي موسى (عليه السلام) مواصفات تابوت العهد وإرشادات بنائه وما يوضع فيه:

«فَيَصْنَعُونَ تَابُوتًا مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ، طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ، وَارْتِفَاعُهُ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ. وَتُغَشِّيهِ بِذَهَبٍ نَقِيٍّ. مِنْ دَاخِل وَمِنْ خَارِجٍ تُغَشِّيهِ، وَتَصْنَعُ عَلَيْهِ إِكْلِيلًا مِنْ ذَهَبٍ حَوَالَيْهِ. وَتَسْبِكُ لَهُ أَرْبَعَ حَلَقَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَتَجْعَلُهَا عَلَى قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ. عَلَى جَانِبِهِ الْوَاحِدِ حَلْقَتَانِ، وَعَلَى جَانِبِهِ الثَّانِي حَلْقَتَانِ. وَتَصْنَعُ عَصَوَيْنِ مِنْ خَشَبِ السَّنْطِ وَتُغَشِّيهِمَا بِذَهَبٍ. وَتُدْخِلُ الْعَصَوَيْنِ فِي الْحَلَقَاتِ عَلَى جَانِبَيِ التَّابُوتِ لِيُحْمَلَ التَّابُوتُ بِهِمَا. تَبْقَى الْعَصَوَانِ فِي حَلَقَاتِ التَّابُوتِ. لاَ تُنْزَعَانِ مِنْهَا. وَتَضَعُ فِي التَّابُوتِ الشَّهَادَةَ الَّتِي أُعْطِيكَ.

وَتَصْنَعُ غِطَاءً مِنْ ذَهَبٍ نَقِيٍّ طُولُهُ ذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعٌ وَنِصْفٌ، وَتَصْنَعُ كَرُوبَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تَصْنَعُهُمَا عَلَى طَرَفَيِ الْغِطَاءِ. فَاصْنَعْ كَرُوبًا وَاحِدًا عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَا، وَكَرُوبًا آخَرَ عَلَى الطَّرَفِ مِنْ هُنَاكَ. مِنَ الْغِطَاءِ تَصْنَعُونَ الْكَرُوبَيْنِ عَلَى طَرَفَيْهِ. وَيَكُونُ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا إِلَى فَوْقُ، مُظَلِّلَيْنِ بِأَجْنِحَتِهِمَا عَلَى الْغِطَاءِ، وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى الآخَرِ. نَحْوَ الْغِطَاءِ يَكُونُ وَجْهَا الْكَرُوبَيْنِ. وَتَجْعَلُ الْغِطَاءَ عَلَى التَّابُوتِ مِنْ فَوْقُ، وَفِي التَّابُوتِ تَضَعُ الشَّهَادَةَ الَّتِي أُعْطِيكَ. وَأَنَا أَجْتَمِعُ بِكَ هُنَاكَ وَأَتَكَلَّمُ مَعَكَ، مِنْ عَلَى الْغِطَاءِ مِنْ بَيْنِ الْكَرُوبَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى تَابُوتِ الشَّهَادَةِ، بِكُلِّ مَا أُوصِيكَ بِهِ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ».

وفقاً للإنجيل، يحتوي تابوت العهد على ثلاثة أغراض:

«…وَتَابُوتٍ مُغَشّىً بِالذَّهَبِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، يُدْعَى «تَابُوتَ الْعَهْدِ». وَكَانَ فِي دَاخِلِ التَّابُوتِ إِنَاءٌ مَصْنُوعٌ مِنَ الذَّهَبِ يَحْتَوِي عَلَى بَعْضِ الْمَنِّ؛ وَعَصَا هَرُونَ الَّتِي أَنْبَتَتْ وَرَقاً أَخْضَرَ؛ وَاللَّوْحَانِ الْمَنْقُوشَةُ عَلَيْهِمَا وَصَايَا الْعَهْدِ».

ويؤكد القرآن الكريم هذا الأمر:

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ﴾.

ومن الآثار المقدسة التي خلفها آل هارون (عليه السلام) في التابوت عصا هارون التي أنبتت ورقاً أخضر، ومن الآثار المقدسة التي خلفها آل موسى (عليه السلام) لوحا العهد. وعلاوة على ذلك أكد القرآن الكريم أن «الشكينة» أو روح الله مازالت تسكن في التابوت، وقد ورد في الروايات أن الإمام المهدي (صلى الله عليه وآله وسلم) سيستخرج تابوت العهد:

«المهدي…يستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية فيه التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم».

تحدث معي أبا ميكائيل (عليه السلام) ذات يوم عن هذا الغار وما سمعه من الإمام المهدي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام أحمد الحسن (منه السلام) عنه.

قال أبا ميكائيل (عليه السلام): «يوجد مغارة في تركيا يوجد فيها كل ما يخص الأنبياء والأولياء (عليهم السلام)، محفوظة من الله فيها العجب وفيها أسرار لا تعد ولا تحصى وفيها أسرار لو خرجت للناس لغيرت مفاهيم كثيرة، وفيها وصفات للأمراض المستعصية، جميع الأمراض المكتشفة والغير مكتشفة، إنها للقمان الحكيم (عليه السلام) وفيها اختراعات وعلوم كبيرة منها ما قد حصل على أرض الواقع وفيها ما لم يُكتشف إلى هذا اليوم، سوف يُخرِج هذه الأسرار الإمام المهدي محمد بن الحسن (عليه السلام) وفيها تقنيات عالية لن ولم يصل إليها البشر الحاليين إلى حين يخرجها الإمام المهدي (عليه السلام) مثل صناعة الجوامد من السوائل مثل الماء وحتى صناعة السلاح الفتاك من الماء وصناعة الذهب والمعادن الثمينة من التراب. الماء هو الأقوى على الإطلاق».

فقلت: «هذه أسرار الخيمياء».

فقال أبا ميكائيل (عليه السلام): «خيمياء، وكيمياء وفيزياء وعلوم غير مكتشفة عظيمة سوف تبهر الغرب والعالم بأسره وكثير كثير من الخفايا والأسرار».

على كل حال يتشابه وصف تابوت العهد أو تابوت السكينة مع شيء آخر كان معروف في الحضارة والديانة المصرية القديمة، وهذا الشيء هو ضريح أنوبيس الذي عُثر عليه بمقبرة توت عنخ آمون، ابن اخناتون، الذي كان هو الملك في زمن يوسف (عليه السلام). فيما يلي صور لمقارنة التشابه بين تابوت العهد وضريح أنوبيس (الشكل ١).

الشكل ١: ضريح أنوبيس وتابوت العهد

يرجع أصل الكروبيين بأجنحتهم المبسوطة على سطح التابوت كذلك إلى مصر القديمة. يظهر الكروبيون المجنحون على تابوت الملك توت عنخ أمون محيطين بجميع الزوايا وكأنهم يحمونه (الشكل ٢). وفي هذا إشارة واضحة إلى أن سمات تابوت العهد وتصميمه كان مستخدماً بالفعل في مصر القديمة قبل موسى (عليه السلام) بفترة طويلة. وهذا لا يمكن أن يعني سوى شيئاً واحداً، إما أن موسى (عليه السلام) كان ينتحل من الحضارة والديانة المصرية القديمة أو أن إله موسى (عليه السلام) هو نفس الإله الذي وهب المصريين القدماء علومهم ودينهم قبل أن ينالها التحريف من قبل فرعون والعلماء غير العاملين.

الشكل ٢: أجنحة الكروبيين

ويظهر الكروبيون في مصر القديمة أيضاً على هيئة تماثيل لأبو الهول، وفي بلاد ما بين النهرين على هيئة «لاماسو» أو تمثال الثور المجنح. وهناك دراسات عديدة مكتوبة حول إحتمالية أن يكون أصل الكروبيين الموجودين أعلى تابوت العهد هو تماثيل مجنحة لأبو الهول وليس بشراً مجنحين. النقطة المراد الإشارة إليها هنا هي أن تابوت العهد كان حتماً قطعة أثرية مصرية قديمة. ويمكن العثور على مخلوقات مجنحة برؤوس بشرية في العديد من الثقافات حول العالم في العصور القديمة، ومن بين هذه الثقافات مصر القديمة واليونان وبابل والفينيقيون وبلاد فارس (الشكل ٣). ويُصوَر الكروبيون في مواضع عديدة في الكتاب المقدس على هيئة هجين بشري/حيواني، وأبرزها ما ورد في سفر الرؤيا، وسفر إشعياء، وفي رؤى حزقيال.

«وَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: الْوَجْهُ الأَوَّلُ وَجْهُ كَرُوبٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَجْهُ إِنْسَانٍ، وَالثَّالِثُ وَجْهُ أَسَدٍ، وَالرَّابعُ وَجْهُ نَسْرٍ. ثُمَّ صَعِدَ الْكَرُوبِيمُ. هذَا هُوَ الْحَيَوَانُ الَّذِي رَأَيْتُهُ عِنْدَ نَهْرِ خَابُورَ».

الشكل ٣: تماثيل قديمة للكروبيين

|

|

¶ الكروبيون

قلت: «أبي، هل ممكن أن تخبرني بهذا اللغز العظيم؟».

قال الإمام أحمد الحسن (منه السلام): «أي لغز بالضبط فالألغاز كثيرة».

قلت: «في الحضارات السومرية والمصرية القديمة على وجه الخصوص، وأيضاً في كل الحضارات الأخرى تقريباً على هذا الكوكب، تجد مسألة الهجين النصف بشري ونصف حيواني، أو حيوانات هجينة مخلوقة من أنواع مختلفة من الحيوانات. هل من المحتمل أنه كانت هناك كائنات فضائية تجري تجارب على الأرض في ذلك الزمان كما نفعل اليوم من زراعة آذان أو أجزاء أخرى من الجسم عند الفئران والحيوانات الأخرى؟ هل هذه المخلوقات موجودة بالفعل أم أنها كلها أساطير أم ماذا بالضبط؟».

ثم عرضت على الإمام (منه السلام) مجموعة صور من المتاحف للمخلوقات الهجينة التي كنت أتحدث عنها. مخلوقات مثل أبو الهول في مصر القديمة أو اللاماسو في بلاد ما بين النهرين (الشكل ٤).

الشكل ٤: صور لتماثيل أبو الهول واللاماسو

قال الإمام أحمد الحسن (منه السلام): «بني هؤلاء مخلوقات كانت تزور الأرض من كواكب عديدة».

قلت: «الله أكبر! وماذا عن اللاماسو، هل اللاماسو هو نفسه البراق [الدابة التي ركبها النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة الإسراء والمعراج]؟».

أجاب الإمام (منه السلام): «لا هذا اسمه أتوير».

قلت: «أتوير؟».

قال الإمام (منه السلام): «من كوكب يسمى هولفا، مخلوق مسالم جداً، نصف ذكي».

قلت: «يعني كانوا نصف حيوان ونصف بشر؟».

قال الإمام (منه السلام): «نعم».

قلت: «وماذا عن عاميد [أحد المائة وأربعة وعشرون ألف نبي الذي صُمم أبو الهول على شكله]؟».

قال الإمام (منه السلام): «عاميد أُخذ تصميمه من هذه الأشكال، يرمز إلى السلام والسلم، كانوا يعتقدون في ذلك الزمان أن هؤلاء المخلوقات من الملائكة، فمن حبهم لعاميد (عليه السلام) مثلوه بهذا الشكل والتصميم».

قلت: «ياه! إذن في مصر القديمة كانت تلك المخلوقات تأتي وترحل؟ وأصل كل الآلهة المصرية القديمة مثل أنوبيس وتحوت كان هذا؟».

قال الإمام أحمد الحسن (منه السلام): «نعم، بني تحت نهر النيل في وسط القاهرة القديمة يوجد تمثال يشبه عاميد (عليه السلام) تحت الماء وتحت أرض النهر، أصغر من هذا التمثال المعروف الآن، سوف يجدوه يوماً ما ربما ليس بعيداً».

قلت: «يعني سيعثرون عليه قبل الفتح؟».

قال الإمام (منه السلام): «نعم، أذكرني حين تسمع ذلك الخبر، وسوف يكتشفون مقابر جديدة في مصر وآثاراً أيضاً قريباً».

قلت: «دكتور صلاح الخولي يطرح سؤالاً».

قال الإمام (منه السلام): «ماذا سألك دكتور صلاح؟».

قلت: «دكتور صلاح يسأل عن آسيا وفرعون، هل هي نفرتاري زوجة رمسيس الثاني أم من هي؟ كان يظن سابقاً أنها نفرتاري زوجة أحمس».

قال الإمام (منه السلام): «نعم هي».

قلت: «زوجة رمسيس الثاني؟».

قال الإمام (منه السلام): «نعم»

قلت: «إذن رمسيس الثاني هو فرعون لعنه الله؟».

قال الإمام (منه السلام): «نعم».

¶ قدس الأقداس

ورد في التوراة أن الله أعطى موسى (عليه السلام) تعليمات خاصة بكيفية بناء خيمة الاجتماع (المسكن)، وهو مكان للتعبد أقامه بنو إسرائيل واستخدموه في البرية وحتى غزو كنعان. كان يتكون من فناء له مدخل وحرم خارجي ثم قدس الأقداس الذي وُضع فيه تابوت العهد خلف ستار أو حجاب كبير:

«وَتَجْعَلُ الْحِجَابَ تَحْتَ الأَشِظَّةِ. وَتُدْخِلُ إِلَى هُنَاكَ دَاخِلَ الْحِجَابِ تَابُوتَ الشَّهَادَةِ، فَيَفْصِلُ لَكُمُ الْحِجَابُ بَيْنَ الْقُدْسِ وَقُدْسِ الأَقْدَاسِ».

وبعد غزو كنعان، تلقى داود (عليه السلام) تعليمات من الله بأن يأمر ابنه سليمان (عليه السلام) ببناء هيكل ومسكن دائم لتابوت العهد، كان التصميم نسخة طبق الأصل من هيكل المسكن (خيمة الاجتماع)، الغريب في الأمر هو أن تصميم المسكن والمعبد كان نسخة طبق الأصل تقريباً من التصميم المعماري للمعابد المصرية القديمة.

كانت المعابد المصرية القديمة مكونة من فناء له مدخل، وخيمة أو منطقة مقدسة كان الجزء الخلفي منها عبارة عن غرفة أصغر تسمى قدس الأقداس، كان قدس الأقداس منطقة لا يستطيع دخولها إلا الكهنة وكان يوضع بداخلها تمثال للإله الذي كُرس له المعبد. إليكم صورة لقدس الأقداس في معبد حورس (الشكل ٥) . يمكن رؤية تابوت حورس هنا بوضوح.

الشكل ٥: قدس الأقداس في معبد حورس وصور لتخطيطات المعابد المصرية القديمة والمسكن المتشابهة

لماذا قد يأمر رب بني إسرائيل موسى وداود (عليهما السلام) بتشييد معابد على نفس طراز المعابد التي كان يشيدها عدو موسى (عليه السلام)، رمسيس الثاني، أو بنفس الطريقة التي كانت تُشيَد بها معابد الآلهة المصرية؟ التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه إما أن اليهودية هي ديانة باطلة ونسخة من الديانة المصرية القديمة أو أن أصل الديانة المصرية القديمة هو إله بني إسرائيل، يتضح جلياً أن مصر القديمة كان لها تأثير كبير على الديانة اليهودية وبالتالي على المسيحية والإسلام.

¶ العجل الذهبي

عندما رحل موسى (عليه السلام) عن قومه أربعين يوماً وليلة ليلقى الله، أضل السامري بني إسرائيل وصنع عجلاً ذهبياً وجعل بني إسرائيل يتخذونه إلهاً ويعبدونه. ولكن لماذا عجل ذهبي على وجه التحديد؟ ماذا كانوا يعبدون؟ خرج بنو إسرائيل من مصر في عهد رمسيس الثاني، وقد كانت عبادة الثور أبيس في عهد رمسيس الثاني في ذروتها، حيث كان رمسيس الثاني هو من بدأ مراسم دفن الثور أبيس في السيرابيوم في سقارة (الشكل ٦).

الشكل ٦: صور لطقوس الثور أبيس في مصر القديمة

كان السيرابيوم عبارة عن مُجمع مدافن ضخم للثيران التي كانوا يقدسونها، كان يتم تقديس الثيران لأنهم كانوا يمثلون أوزوريس، وكانوا يبحثون عن ثيران لها صفات محددة ويعتبرونها من تجليات أوزوريس على الأرض، كما أنهم كانوا يؤمنون بأنها مشبعة بقوة أوزوريس، وغالباً ما كان الفرعون يتناول لحم الثيران المقدمة كقربان، ظناً منه أن تناولها يمنحه قوات أوزوريس، إذن من الواضح تماماً أن بني إسرائيل كانوا لا يزالون متأثرين بآلهة مصر القديمة وممارسات وعادات الديانة المصرية القديمة، ولهذا السبب عندما غاب عنهم موسى (عليه السلام)، رجعوا إلى ديانة رمسيس الثاني. ولكن ما الذي يجعلهم يعبدون إله عدوهم والطاغية الذي كانوا تحت وطأة ظلمه؟ عندما أُخذ العبيد الأفارقة إلى أمريكا، كان معظمهم من أتباع الديانات الأفريقية التي تعبد الأرواح مثل «يوروبا» و«ماكومبا» أو «فودون». كانوا يعبدون أرواح الديانات الافريقية «لوا» و«أوريشا». عندما استُعبد الأفارقة وأُخذوا إلى أمريكا منعهم أسياد العبيد من ممارسة معتقداتهم وأُجبروا على قبول الديانة المسيحية وإلا تعرضوا للتعذيب أو حتى القتل. ولكي يستمروا في ممارسة دياناتهم، كانوا يخفون عقيدتهم من خلال ربط الشخصيات والقديسين المسيحيين بأرواح «أوريشا» و «لوا» الموجودة في دياناتهم. كانوا في الظاهر يقدسون القديسين المسيحيين ولكنهم في الباطن كانوا يعبدون أرواح «أوريشا» أو «لوا». على سبيل المثال، ربطوا بين سمعان بطرس (عليه السلام) وبين «أوغون» لأن «أوغون» كان مرتبطاً بالقوة وكذلك كان سمعان بطرس (عليه السلام)، حتى أن عيسى (عليه السلام) كان يطلق عليه «الصخرة». وربطوا بين الروح «يمايا» وبين السيدة مريم (عليها السلام) وكذلك بين «بابالو-آي» وبين لعازر على سبيل المثال لا الحصر. وعلى نفس المنوال مُنع العبرانيون أثناء فترة استعبادهم في مصر من ممارسة دين أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام) وآلوا إلى ربط إلههم وأنبيائهم بشخصيات وآلهة الديانة المصرية القديمة. كان أصل الديانة المصرية القديمة هو الله وأنبيائه مثل أوزوريس الذي كان أخنوخ، ولكن نالها التحريف مثلما حدث مع جميع الأديان السماوية مع مرور الوقت. تأثر بنو إسرائيل بهذه التحريفات وعادوا إلى بعض طقوس العبادة المصرية القديمة في غياب موسى (عليه السلام).

¶ أسطورة أوزوريس

قصة أوزوريس هي أن الله نصب أوزوريس ملكاً على مصر، فقد كان ملكاً معيناً ومختاراً من الله، كان لديه أخ اسمه ست يحقد عليه ويرى نفسه أحق منه بحكم مصر، قتل ست شقيقه أوزوريس ومزق جثته وألقاها في الماء، ومن هنا جاء تقديس المصريين لكل من يغرق في مياه النيل، عثرت إيزيس في النهاية على جسد أوزوريس وجمعت أشلاءه وبُعث أوزوريس من الموت وأنجب طفلاً من إيزيس كان مقدراً له أن يكون المخلص، وهو حورس. تتطابق هذه القصة بالنسبة لبني إسرائيل مع قصة أحد آباء بني إسرائيل، وهو يوسف (عليه السلام). كان يوسف (عليه السلام) بالنسبة لهم سلفهم وجدهم الأكبر والحاكم السابق لمصر الذي اعتبروه مُنصباً من الله ليحكم مصر وكانوا يبجلونه. ورد في روايات اليهود:

«عندما كان بنو إسرائيل مستعدين للرحيل من مصر، انخرطوا في جمع الغنائم، وكان موسى هو الوحيد الذي كان منشغلاً بعظام يوسف. بحث عن نعشه في أرض مصر كلها، لكنه لم يوفق للعثور عليه. وكانت سَارَحُ هي الوحيدة التي كانت لا تزال على قيد الحياة من هذا الجيل. فذهب إليها موسى وسألها: «أتعلمين أين دُفن يوسف؟». فأجابت: «وضعوه هنا، وصنع له المصريون تابوتاً من معدن وأنزلوه في النيل ليبارك مياهه». فذهب موسى إلى النيل، ووقف على الضفة وصاح: «يوسف، يا يوسف، لقد حان [وقت] العهد الذي عهد الله به لأبينا إبراهيم، بأنه سيخلص شعبه. أكرِم الرب، إله إسرائيل، ولا تؤخر خلاصك، لأننا تأخرنا لأجلك. إذا أظهرت نفسك، فحسن ذلك؛ وإن لم تفعل، فنحن أبرياء من عهدك» [إن لم ترفع نعشك، سوف نخرج من مصر ونتركك هنا]. ارتفع نعش يوسف على الفور إلى السطح وأخذه موسى».

ورد في روايات أخرى أن السبب الحقيقي وراء إلقاء جثمان يوسف (عليه السلام) في النيل هو إبقاء بني إسرائيل تحت نير العبودية:

«أخَذَت موسى إلى النيل، إلى بقعة معينة وقالت له: في هذا المكان، صنع سحرة فرعون نعشاً من الرصاص وزنه خمسمائة وزنة» - ٢٨٠٠٠ رطل - «وألقوا به في النهر، لأنهم كانوا قد قالوا لفرعون: إذا أردت أن تضمن ألا يترك هذا الشعب أرضك، طالما أنهم لا يجدون عظام يوسف فلا يمكنهم الرحيل».

كان فرعون والسحرة يعلمون أن رب يوسف كان قد وعده بأنه سيتم إستخراج عظامه من مصر، مثلما كانوا يعلمون بالنبوءات المتعلقة بالمخلص الآتي من بني إسرائيل.

«وَأَخَذَ مُوسَى عِظَامَ يُوسُفَ مَعَهُ، لأَنَّهُ كَانَ قَدِ اسْتَحْلَفَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِحَلْفٍ قَائِلًا: إِنَّ اللهَ سَيَفْتَقِدُكُمْ فَتُصْعِدُونَ عِظَامِي مِنْ هُنَا مَعَكُمْ».

بالنسبة لبني إسرائيل، كانت قصة جثمان يوسف (عليه السلام) مماثلة لقصة أوزوريس- ملك مُنصب من الله اغتصب أخوه الفرعون الحاقد عرشه وألقى بجثمانه في الماء. كان ظهور جثمان يوسف (عليه السلام) يعني ظهور المنقذ موسى (عليه السلام)، تماماً كما عنى ظهور جثمان أوزوريس ظهور المخلص حورس. ثم سافر بنو إسرائيل بتابوت العهد والنعش حاملين جثمان يوسف (عليه السلام).

«تقدم نعش يوسف أمام التابوت. ورأته شعوب العالم وقالت: ما هي طبيعة هذا النعش الذي يتقدم تابوت التوراة؟ ثم قال إسرائيل: هذا نعش لرجل ميت يتقدم تابوت التوراة، لأن هذا [الرجل] قد أتم كل ما هو مكتوب في هذه [التوراة]، قبل أن تنزل التوراة. وبالتالي فهو يستحق أن يتقدمه. قال القدوس المبارك ليوسف: يا يوسف قد جازيتك بأجر صغير في هذا العالم، إلا أن أجرك الأساسي محفوظ لك في العالم الآتي، عندما تنال إسرائيل الخلاص الأبدي. باستحقاق يعقوب وبإستحقاقك سيتم خلاصهم، كما هو مذكور (في المزمور ٧٧ الآية ١٥) «فككت بذراعك شعبك، بني يعقوب ويوسف. سلاه».

وقد وردت نفس القصة في روايات آل البيت (منهم السلام) التي ذكرت عجوز بني إسرائيل. قال النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه:

«عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل». فقال له أصحابه: ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال: «إن موسى حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ قال: فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف - عليه السلام - حين حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى تنقل عظامه معنا. فقال موسى: أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل، فأرسل إليها موسى فقال: دلينا على قبر يوسف. قالت: لا والله حتى تعطيني حكمي. فقال لها: ما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه كره ذلك. قال: فقيل له: أعطها حكمها، فأعطاها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء، فقالت لهم أنضبوا هذا الماء. فلما أنضبوا قالت لهم: احفروا. فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار».

كانت عجوز بني إسرائيل هذه تدعى سَارَحُ بنت أشير، الذي هو أخو يوسف. كانت ابنة أخِ يوسف وعاشت وعاصرت موسى (عليه السلام). أما التابوت الذي يحمل يوسف، فقد حُمل أمام تابوت العهد وأنار الطريق لبني إسرائيل. يوسف (عليه السلام) هو ميططرون، وهو عبد الله، وهو الملاك المذكور في الآية التالية من الكتاب المقدس ويحمل اسمه اسم الله:

«هَا أَنَا مُرْسِلٌ مَلاَكًا أَمَامَ وَجْهِكَ لِيَحْفَظَكَ فِي الطَّرِيقِ، وَلِيَجِيءَ بِكَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَعْدَدْتُهُ. اِحْتَرِزْ مِنْهُ وَاسْمَعْ لِصَوْتِهِ وَلاَ تَتَمَرَّدْ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لاَ يَصْفَحُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، لأَنَّ اسْمِي فِيهِ».

رافق عبد الله وأحمد (منهما السلام) بني إسرائيل في رحلتهم وأحمد هو مُكلم موسى (عليه السلام) والمهدي الأول واليماني.

﴿وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾، ﴿فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾.

وجاء في الإنجيل في سفر الخروج أن الله تحدث مع موسى (عليه السلام) من الشجيرة المشتعلة من خلال ملاك:

«وَذَاتَ مَرَّةٍ، كَانَ مُوسَى يَرْعَى غَنَمَ يَثْرُونَ حَمِيهِ وَكَاهِنِ مِدْيَانَ. فَقَادَ الغَنَمَ إلَى الجِهَةِ الأُخرَى مِنَ البَرِّيَّةِ، وَجَاءَ إلَى جَبَلِ حُورِيبَ، الجَبَلِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ اللهُ! وَهُنَاكَ ظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ اللهِ فِي لَهِيبِ نَارٍ يأتِي مِنْ شُجَيرَةٍ. وَنَظَرَ مُوسَى إلَيْهَا فَرَأى الشُّجَيرَةَ مُشتَعِلَةً، لَكِنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَرِقُ!».

والذي تحدث مع موسى (عليه السلام) على الجبل هو أحمد الحسن (منه السلام). أخبرت روايات آل البيت (منهم السلام) بمجيء مكلم موسى (عليه السلام) في زمن القائم (منه السلام). عن أمير المؤمنين (منه السلام) في وصف الأحداث التي تسبق قيام القائم (منه السلام):

«فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور».

وهكذا أيضاً في هذا الزمان، يرافق أحمد (منه السلام)، اليماني الذي كلم موسى من الشجرة، شعب الله المختار الذين قبلوا العهد السابع، وقد أرسل أمامه ملاكه عبد الله، لقيادتهم. يتضح الآن أن تابوت يوسف تقدم تابوت العهد تماماً كما تقدم «عبد الله» «أحمد» في الوصية. كان لدى بني إسرائيل- شعب الله المختار في ذلك الزمان- جثمان يوسف (عليه السلام) والصوت الذي تحدث مع موسى (عليه السلام) في هيئة روحية. وكذلك اليوم، لدى الأنصار - شعب الله المختار في هذا الزمان- يوسف الحي، عبد الله، والصوت الذي تحدث مع موسى (عليه السلام)، وهو أحمد، في هيئته الجسدية.

¶ مظاهر الإيمان والتوحيد عند المصريين القدماء

¶ بقلم الدكتور محمد صلاح الخولي

لقد تجلت مظاهر الإيمان بالخالق وربوبيته ووحدانيته عند المصريين القدماء في مظاهر وصور متعددة دلت عليها تصوراتهم عن كيفية خلق الكون وخلق الإنسان، في إيمانهم بالبعث والنشور، في إيمانهم بالحساب والثواب والعقاب، وأخيراً فيما خلفوه من تراث أدبي عن المُثل والأخلاق التي تحكم سلوكيات المرء وتصرفاته وعلاقته بالخالق ثم بالبيئة التي يعيش فيها ومع بقية أقرانه من بني البشر سواء في دائرته الصغرى، أي الأسرة، أو الكبرى، أي المجتمع. وهي منظومة متكاملة من الحِكَم والمواعظ والأدب التهذيبي تكاد تتشابه مع ما جاء في الكتب السماوية ولا تبتعد كثيراً عما دعا إليه الإسلام، بل وتكاد تكون الأصل لما ظهر بعدها من تعاليم وردت في العهد القديم وبالتحديد في سفر الأمثال، كما سيأتي فيما بعد. وفيما يلي نستعرض بإيجاز بعضاً من تلك الجوانب التي تكشف وتؤكد في نفس الوقت على وجود تلك الفطرة الإيمانية ونزعة التوحيد والسعي نحو الخالق واتباعه عند المصريين القدماء:

في تصورات الخلق:

كان للمصريين القدماء عدداً من التصورات عن الخالق الأعظم وكيفية الخلق، بدت في شكل أسطوري، إلّا أن جذور الحقيقة وأصلها تبدو واضحة وتؤكد أنها تستمد أسسها من ينابيع حقيقية. أول تلك التصورات تعرف باسم نظرية تاسوع مدينة أون (عين شمس- هليوبوليس) في الخلق. تتحدث الأسطورة عن إله أزلي خالق، خلق نفسه بنفسه خلقاً ذاتياً أي أنه لم يلد ولم يولد، عرف باسم «أتوم»، والذي يمكن أن نترجمه بالتام أو الكامل. كان الكون قبل أن يقوم أتوم بعملية الخلق عبارة عن مياه لجِّية أزلية يحكمها ظلام دامس في فوضى عارمة حتى خرج من وسط هذا المحيط الأزلي تل ناصع البياض يرمز إلى انبلاج النور والضياء وسط هذا الظلام. وعلى هذا التل الذي أسموه «بن بن» استقر المعبود الخالق أتوم وكان وحيداً، وذلك في صورة طائر الفينيكس (Phoenix) الناصع البياض وشرع في عملية خلق السماوات والأرض ثم البشر. فكان أن عطس فخرج منه عنصران إلهيان هما الهواء والرطوبة (شو وتفنوت) ثم اندمج هذان العنصران في شكل تزاوج فنشأت الأرض (ذكر) والسماء (أنثى)، ثم إندمج هذان العنصران، الأرض والسماء (جب ونوت)، فنشأ من اندماجهما الخلق الأول من بني البشر وهم من أنصاف الآلهة وأنصاف البشر وكانوا أربعة، ذكرين هما أوزير (أوزوريس) وأخيه ست وأنثيين، إيزيس ونفتيس، ثم توالى بعدهما خلق بقية البشر.

تزوج أوزير من أخته إيزيس، وست من أخته نفتيس، وبعدها تطور الأمر إلى صراع بين أوزير (الذي أصبح رمزاً للخير) وأخيه ست (الذي أصبح رمزاً للشر) وانتهى الأمر بقتل ست لأخيه أوزوريس وتلك أسطورة أخرى مكملة لأسطورة التاسوع السابقة.

من هذه الأسطورة الأولى في الخلق يمكن أن نلتمس عدد من جوانب الحقيقة وهي:

- أن المعبود هو خالق غير مخلوق وهو أتوم.

وهذا الاسم في حد ذاته قد يُفسر على أنه صفة للخالق بمعنى التام أو الكامل، أو أنه قد حدث خلط لديهم مع اسم المخلوق الأول آدم أبو البشر فتحول مع مرور الزمن من مخلوق إلى خالق ونُسبت فكرة الخلق إليه.

- أن بداية الخلق تمت عن طريق عنصرين أساسيين هما الهواء والرطوبة (أي الماء) وبدونهما لم تكن لتنشأ السماء والأرض أو الحياة بصفة عامة وهو ما يتفق مع قوله تعالى:

- ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾.

- أن خلق البشر جاء بعد اندماج السماء مع الأرض. فنتج عن ذلك ولادة الأبناء الأربعة أوزير وزوجته إيزيس وست وزوجته نفتيس. ويتطابق خلق البشر وأنصاف الآلهة وأنصاف البشر تماماً مع ولادة أبناء آدم، قابيل وهابيل وأختين، وما انتهى إليه الأمر من قتل قابيل (قايين) لأخيه هابيل غيرةً وحسداً، فكانت تلك الحادثة بداية الصراع الأبدي بين الخير والشر تماماً كما حدث في الأسطورة المصرية.

- وآخر إشارة إلى هذا التطابق ما جاء في وصف استقرار المعبود الخالق أتوم على التل الأزلي الخارج من الماء الأزلي رامزاً إلى انبلاج النور والضياء، ولعل هذا أيضاً يذكرنا بما جاء في القرآن الكريم في ذكر الله سبحانه وتعالى:

- ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

- في سياق الحديث عن خلق السماوات والأرض. وهكذا ورغم هذا التصور الذي تم تغليفه في قالب خيالي وأسطوري نستطيع أن نلتمس جوانب الحقيقة في قصة الخلق الأول.

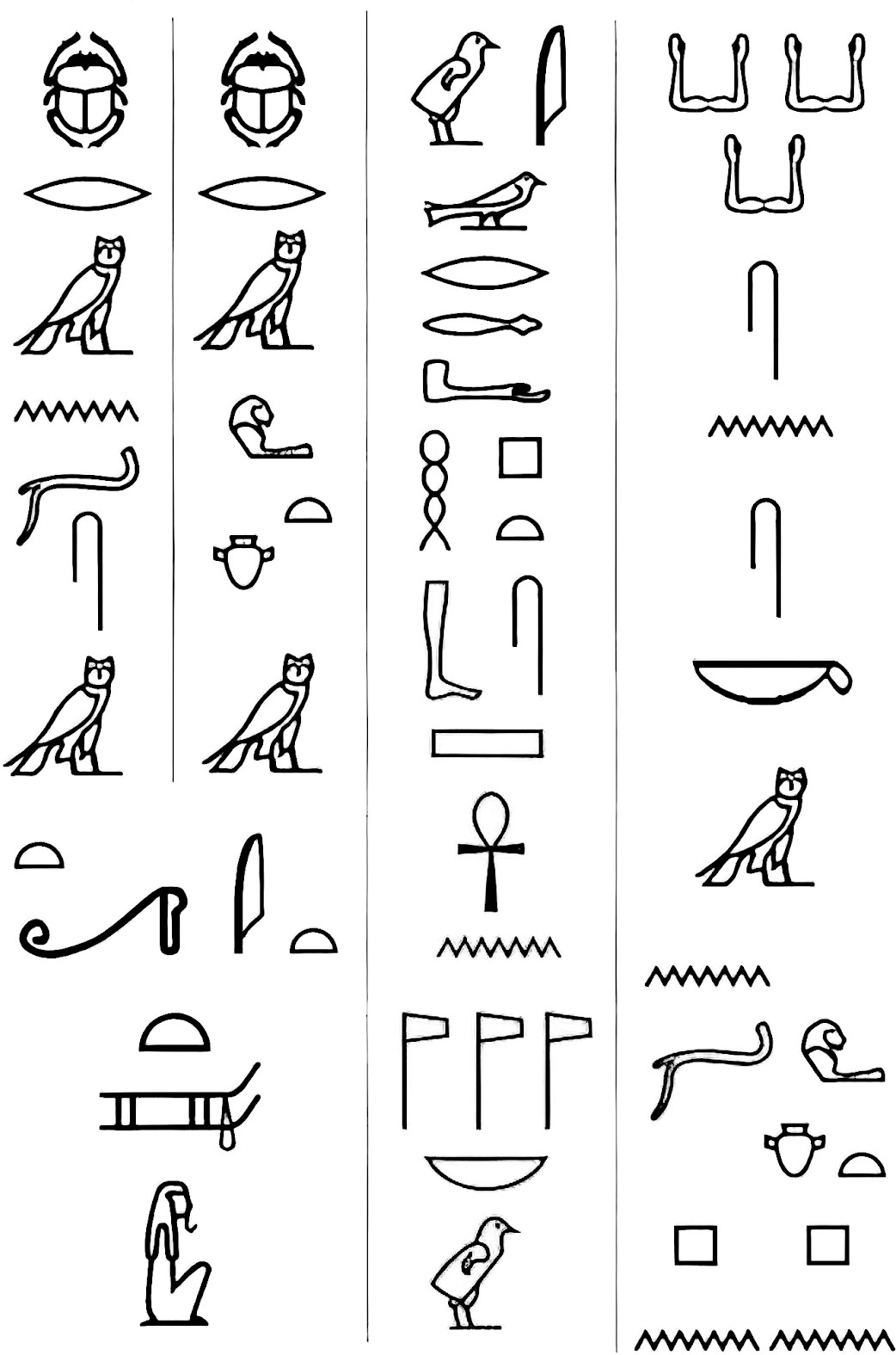

نظرية الخلق الثانية تعرف باسم مذهب «بتاح» الخالق الأزلي ورب مدينة «منف». في هذا المذهب يظهر "بتاح" خالقاً أزلياً خلق كل المعبودات والمخلوقات وكل شيء فقط بالمشيئة في قلبه وبالكلمة بلسانه، أي أنه فكر في قلبه ونطق بلسانه فكان الخلق. عنصرا الخلق هنا هما «حو» ويقابل «الأمر أو الكلمة التي ينطق بها اللسان» و «سيا» ويقابل «المشيئة التي محلها القلب» حسب ما يقول النص المصاحب من لوح شهير يسجل نظرية الخلق هذه: «عظيم جداً هو بتاح مانح الحياة لكل المعبودات، لقد خلق (بالمشيئة) في القلب وخلق (نطقاً) باللسان» (الشكل ٧).

الشكل ٧: صورة المعبود بتاح والنص الذي يتحدث عن خلقه بالقلب واللسان

|

|

الحقيقة هي أن هذا المذهب في الخلق يتفق تماماً مع كيفية خلق الله سبحانه وتعالى لكل شيء حيث يقول سبحانه في محكم كتابه:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾.

هنا أيضاً الإرادة والمشيئة ثم الكلمة أو الأمر، ويتفق أيضاً مع ما جاء في الإنجيل: «فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ» وفي وصف عيسى بن مريم (عليه السلام) بأنه كلمة الله. هذا التطابق الواضح يؤكد أن المصري القديم قد أدرك هذه الحقيقة وكان على علم بها وهي الخلق بالكاف والنون.

خلق الإنسان:

من الأشياء الملفتة في تصورات المصري القديم عن خلق الإنسان أنه أدرك حقيقة هامة أثبتها القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى وهي أن الإنسان قد خُلق من طين وبالتحديد من الصلصال وقد وُكّل بذلك معبود يعرف باسم خنوم صُوِّر على هيئة الكبش فكان يصور الإنسان وهو جالس أمام عجلة الفخار (تماماً كما تشكل الآنية من الفخار) ويقوم بتشكيله وتشكيل قرينه بيديه (الشكل ٨). وتتحدث فقرة مما يعرف بنصوص التوابيت عما يقوم به هذا المعبود فتقول: «إنه (خنوم) روح شو (الهواء) يشكل البشر على عجلته. لقد صور الناس وشكل المعبودات. لقد شكل كل شيء بيديه. هو المعبود الذي يشكل كل الأجسام». هذا التصور عن كيفية خلق الإنسان ومادته يكاد يتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم:

﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍۢ كَٱلْفَخَّارِ﴾.

الشكل ٨: المعبود خنوم وهو يشكل الإنسان على عجلة الفخار

في الإيمان بالبعث والنشور والحساب:

من أبرز ما ظهر في العقيدة المصرية القديمة هو الإيمان الراسخ لدى المصري القديم بوجود حياة أخرى سرمدية خالدة في مقابل حياة دنيوية مؤقتة ليست إلا معبراً للحياة الأخرى، ومن ثم أطلق على الموت «منيت» بمعنى المنيّة، وتعني حرفياً المرسى أو الميناء الذي يصل المرء عبره إلى بر الخلود والدوام. وقد أدرك أن الروح باقية لا تموت، وأن الجسد ليس إلا وعاء فانِِ ومؤقت، سعى إلى المحافظة عليه بالتحنيط، كما قام بعمل التماثيل تصويراً للمتوفى كي يتيسر للروح من خلالها أن تعود إليه إذا ما فقد الجسد.

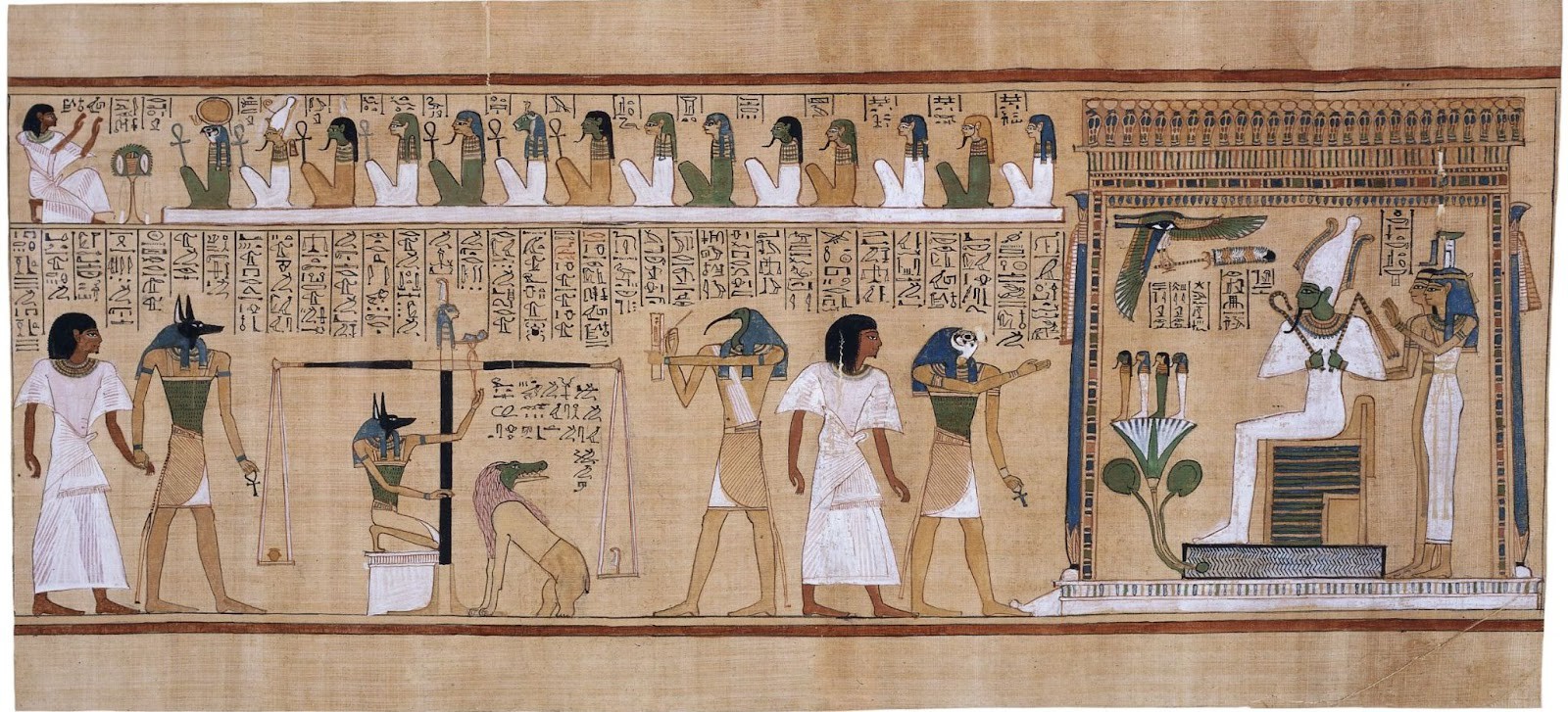

وأدرك أيضاً أن الحياة الأخرى هي دار الحساب لا يتمتع المرء فيها بالخلود إلا بعد أن يمر برحلة قاسية من الحساب يحاسب فيها أمام الديّان أو قاضي العالم الآخر «أوزير»، على ما قام به من أعمال في دنياه، خيراً أو شراً، وعلى أساس ذلك يتلقى الجزاء. يصور لنا منظر المحاكمة في كتاب الموتى في الفصل ١٢٥ تفاصيل ذلك في صورة رائعة تكاد تتطابق إلى حد كبير مع وصف ذلك في الكتب السماوية، حيث يساق المتوفى إلى قاعة المحاكمة التي يتوسطها الميزان الذي توزن عليه أعماله، وفي نهايتها يجلس القاضي أو الديان أوزير في مقصورته ويراقب المحاكمة. وعلى إحدى كفتي الميزان يوضع قلب المتوفى وهو العضو الوحيد الذي يحفظ داخل جسده بعد تحنيطه فقط لهذه اللحظة. وفي الكفة المقابلة من الميزان يقف رمز العدالة في هيئة ريشة أو في صورة معبودة أنثى يطلق عليها «ماعت» أي العدل والحق والتوازن. ويقف كاتب الآلهة المعبود جحوتي (تحوت أو توت)، ممسكاً بلوح يقرأ عليه أعماله ويراقب الميزان ويسجل نتيجة الوزن. ويراقب المحكمة ٤٢ قاضياً يقوم كل منهم بدوره بسؤال المتوفى عما يمكن أن يكون قد اقترفه من ذنوب، فإذا ثقلت الريشة دل هذا على أن أعماله طيبة وأنه صادق ويكون مصيره إلى الجنة التي تعرف باسم «حقول الإيارو» ويحظى بلقاء الديان قاضي الموتى. أما إذا ثقل القلب في مقابل الريشة، دل ذلك على كثرة ذنوبه وآثامه فُيلقى بقلبه إلى «عميت» أو الملتهِمة، وهي ذلك الحيوان الخرافي الذي يتربص بجوار الميزان أو تحته لالتهامه والتهام أحشاءه (الشكل ٩).

الشكل ٩: منظر محاكمة المتوفى

هنا نلاحظ أن أعمال المرء يحل محلها قلبه وهو الذي يُحاسب بناءاً عليه، وهذا بالتحديد يتفق مع نفس الاعتبار بالنسبة للقلب في الإسلام، مثلاً فيما يعبر عنه حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...»،

ثم النية محلها القلب. هذا الموقف يأتي في تطابق تام مع الآية القرآنية:

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾.

نلاحظ أيضاً في منظر المحاكمة هذا أن كاتب المحكمة (جحوتى أو تحوت) يمسك في يده سجلاً يتلو منه أعمال هذا المتوفى كي يكون شاهداً عليه ويسجل فيه أيضاً نتيجة الميزان والحكم عليه. وهذا يذكرنا بالآية الكريمة:

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَـٰبِيَهْ﴾

ولا يملك المتوفى في هذا الموقف إلا أن يحاول أن يثبت براءته من الذنوب والمعاصي فيعلن براءته من ٤٢ ذنباً بعدد القضاة الذين يراقبون ويترصدون له. أبرز هذه الذنوب التي ينكرها المتوفى هي: «أنا لم أقتل ولم آمر بالقتل، لم أسلب، لم أسلب الطعام من فقير، لم أسلك طريق الشر، لم أكذب، لم أخالف أوامر الآلهة، لم أؤذي أحداً، لم أزنِ، لم أطفف أو أُخسر الميزان...إلخ»، ثم يقول: «إني طاهر، إني طاهر، إني طاهر».

وقبلها يستعطف قلبه الذي في الميزان كي لا يشهد ضده فيقول: «يا قلبي وقلب أمي وقلب أبي لا تقف أمامي كشاهد فـأنت قريني في جسدي، لا تجعل إسمي نتناً في حضرة هؤلاء القضاة».

كانت هذه بعض من تصورات المصري القديم عن يوم الحساب وكيفية حسابه وإدراكه لمبررات الحساب وخشيته الشديدة من العقاب مع أمله الكبير في أن يدخل الجنة وعالم الخلود، وهي صور متعددة لا تكاد تختلف كثيراً عما ورد في الكتب السماوية وبالدرجة الأولى في القرآن الكريم.

في تهذيب الأخلاق والمثل وتعظيم السلوك القويم:

اهتم المصريون القدماء وحكمائهم بالدرجة الأولى بوضع نبراس للسلوك القويم وتهذيب الأخلاق والسمو بها والبعد عن الآثام والسلوك الذميم. وقد حفل تراثهم التهذيبي بالعديد من كتب الحكمة والموعظة التي توالت بشكل منتظم على مدار العصور يكمل بعضها البعض ويضيف إليها ما يستجد من خبرات وحِكم. ولعل من أبرز حكمائهم «بتاح حتب» و«آني» و«أمنمؤبه» و«عنخ شاشا نقي» وقد شملت نصائحهم وحكمتهم كل جوانب الحياة. فمنها ما تناول تربية المرء وتهذيب سلوكه تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، ومنها ما تناول علاقته نحو الصغير والكبير، الرئيس والمرؤوس، ومنها ما نبه إلى مراقبة الخالق واتباع أوامره وتجنب نواهيه. وفيما يلي نذكر بعض المقتطفات منها وبالأخص ما حث ودعى إليه الدين الإسلامي وكذلك الديانات الأخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثلاً نرى الحكيم «بتاح حتب» يدعو للزواج مبكراً بإعتباره عفة للمرء ويدعوه للاهتمام بالزوجة ورعايتها فهي حقل طيب يعود بالخير على صاحبه. ولعل هذا يذكرنا بقوله تعالى:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾.

ونراه يحذر تحذيراً شديداً من دخول منزل دون استئذان في غيبة صاحبه وهذا يتطابق مع ما جاء في القرآن الكريم:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ ﴾.

ويحذر الحكيم آني أيضاً من الغيبة ويعتبرها جرماً كبيراً حيث يقول «لا تتحدث عن شخص آخر غير موجود معك، هذه جريمة كبرى»، وهذا يطابق تماماً قول الله تعالى:

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾،

وقول رسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم):

«أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه»

ويحذر آني أيضاً من الاقتراب من المرأة الغريبة أو الأجنبية أو حتى النظر إليها، وبالأخص لو كانت من المحصنات، فهي حسب قوله مجرى عميق لا يُعرف غوره، ويعتبر ذلك أيضاً جريمة تستحق الموت. هذا المعنى نجده يتكرر فى سفر الأمثال، الإصحاح ٥ و ٦ فى العهد القديم. وهذا أيضاً يذكرنا بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾.

كذلك نجد آني يحذر من شرب الخمر وآثارها السيئة ومنها أنك تفقد السيطرة على لسانك، ولا تعلم ما تقول ويتعرض صاحبها للإهانة والإذلال. ونراه يحذر ابنه من الغش وقول الزور الذي يسميه جريمة، ويوصي آني ابنه بأمه ويقول له: «قدم الطعام لأمك مضاعفاً، وخذ بيدها كما أخذت هي بيدك، فقد كنت عليها حملاً ثقيلاً، وحملتك دون أن تشكو، وعندما ولدتك بعد أشهر الحمل ضمتك إليها، وكان ثديها في فمك لثلاثة سنوات ولم تتأفف يوماً من قذارتك». هذه الوصايا بالأم تكاد تتطابق تماماً مع ما جاء في القرآن الكريم:

﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾.

هذا بعض من كثير مما خلفه لنا حكماء مصر القديمة من حكم ونصائح تتفق إلى حد كبير مع ما جاء في القرآن الكريم.

لكن أبرزها ما جاء في التوراة وبالتحديد في سفر الأمثال، والذي نجده يتطابق إلى حد كبير مع ما سجله الحكيم المصري الشهير أمنمؤبه من القرن الثاني عشر ق.م في برديته الشهيرة التي دون فيها حكمته ونصائحه لابنه (حور ماخر) فى ثلاثين فصلاً. الملفت أن نصائح ومواعظ هذا الحكيم تتطابق تطابقاً شبه كامل مع سفر الأمثال فى العهد القديم، حتى أن بعض الباحثين اعتبروا أن النسخة العبرية عبارة عن ترجمة حرفية للنسخة المصرية القديمة، مع ملاحظة أن نصائح أمنمؤبه هى امتداد لأقوال ونصائح حكماء مصريين سابقين أقدمهم يرجع إلى منتصف الألف الثالث ق.م. ومن الملفت أيضاً أن سفر الأمثال أيضاً مقسم بدوره إلى ثلاثين إصحاحاً، وأن نصائحه وأقواله موجهة بالمثل من أب لابنه.

تبدأ نصائح أمنمؤبه التي ينصح بها ابنه بقوله: «أَمِلْ أذنيك لتسمع أقوالي، وأعكف قلبك على فهمها، لأنه شيء مفيد إذا وضعتها في قلبك». ونقرأ نفس البداية في سفر الأمثال:

«أَمِلْ أُذْنَكَ وَاسْمَعْ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ، وَوَجِّهْ قَلْبَكَ إِلَى مَعْرِفَتِي، لأَنَّهُ حَسَنٌ إِنْ حَفِظْتَهَا فِي جَوْفِكَ».

ونلاحظ أن المصري القديم كان يستخدم القلب كمركز للفهم والإدراك، تماماً كما يقول القرآن الكريم:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾،

وكذلك في قوله تعالى:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾

ومن بين الأقوال التي قال بها أمنمؤبه في عدم السخرية من أي إنسان لأي سبب: «لا تحتقر من به عرج، ولا تعبس في وجهه، فالإنسان صنع من طين وقش والله خالقه»، وهذا يذكرنا بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾

ويقول أمنمؤبه عن الغش في الميزان وإنقاص الكيل: «لا تسيء في الكيل وأوف الكيل بالدقة الواجبة، ولا تغش لأن الإله يمقت الرجل المدلس». ونفس المعنى نجده في بداية الإصحاح الحادي عشر من سفر الأمثال:

«مَوَازِينُ غِشٍّ مَكْرَهَةُ الرَّبِّ، وَالْوَزْنُ الصَّحِيحُ رِضَاهُ»

ونجد نفس المعنى في القرآن الكريم أيضاً:

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

ويقول سبحانه وتعالى في سورة الرحمن:

﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾.

ويحذر أمنمؤبه من قول الزور فيقول: «لا تدخل قاعة المحكمة وتزيف كلامك ولا تتردد في جوابك عندما يكون شهودك قد وقفوا، قل الصدق أمام القاضي ولا تجعل لأحد سلطان عليك». ونفس التحذير نجده في سفر الأمثال:

«شَاهِدُ الزُّورِ لاَ يَتَبَرَّأُ، وَالْمُتَكَلِّمُ بِالأَكَاذِيبِ لاَ يَنْجُو».

كانت هذه بعضاً من النماذج الكثيرة التي نجد أصولها في أدب الحكمة المصرية القديمة، بل وحتى في أقدم من نصائح أمنمؤبه، مثل نصائح آني وبتاح حتب، لا يسمح المجال لذكرها في مجملها، ولكنها جميعها تؤكد أن المنبع واحد، وأن المصريين القدماء كانوا يتبعون على الأقل في أخلاقياتهم دين الحق ويدعون للخير وينهون عن المنكر.

وختاماً لابد أن نجيب على سؤال هام: هل كان المصريون القدماء يؤمنون بالإله الواحد بينما كان لديهم هذا العدد من المعبودات والآلهة؟

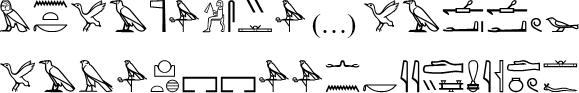

الإجابة هي أنهم كانوا يؤمنون أن الإله لابد أن يكون واحداً، وإنما التعدد مرده أنهم كانوا يعتبرون تلك المعبودات الثانوية مجرد صفة من صفات الخالق المطلق ومظهر من مظاهر قوته. مظهر التوحيد بأن الإله لا يكون إلا واحداً قد عبرت عنه جملة في نص في إحدى البرديات عبارة عن تسبيح وابتهال للخالق المطلق، تقول: «إنك أنت الإله الجليل…الواحد الأحد رع حور أختي، لم يكن له كفواً أحد/ليس كمثله شيء».

هذه الجملة تؤكد على الوحدانية وتكاد تكون ترجمة حرفية لسورة التوحيد في القرآن الكريم:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

الشكل ١٠: صورة للبردية المذكورة أعلاه

[إلى هنا تنتهي هذه المشاركة من الدكتور محمد صلاح الخولي]

¶ كرات في مصر

كانت أول كرة لصاحب مصر على الأرض هي أخنوخ (إدريس). كشف الإمام أحمد الحسن (منه السلام) أن أخنوخ هو أوزوريس وأنه هو من بنى الأهرامات. كان أوزوريس ملكاً مصرياً وكان منصباً من الله على أرض مصر. ومن كراته الأخرى عاميد (عليه السلام).

قال الإمام أحمد الحسن (منه السلام): «أبو الهول نبي من ١٢٤٠٠٠ نبي، إنه كان رجلاً ذا علمٍ عظيم وله معاجز، اسمه هو النبي عاميد (عليه السلام)، أنصار النبي عاميد (عليه السلام) بنوا أبو الهول، وهذا الوجه هو وجه النبي عاميد (عليه السلام). هذه مصر العظيمة، أرض مصر المباركة أطهر بقاع العالم بعد مكة والنجف وكربلاء، والأهرامات أقدم من أبو الهول. الذي بنى الأهرامات إنسان عبقري وهو من الله، رجل أُرسل من الله لهذه المهمة، بناها لأمر هام حينها وحفاظاً على أمر هام مستقبلاً في زمن القائم (عليه السلام). الطاقة التي تجلبها تمنع الزلازل في أرض مصر، ولها كثير من الفوائد. والذي يفتح أسرار الأهرامات رجل من رجال المهدي (عليه السلام) وهو سر من أسرار الله، صاحب مصر هو من سيفتح الأهرامات، بناها صاحبها ويفتحها صاحبها. إن الأهرامات تضم قبور ست أنبياء من المائة أربعة وعشرين ألف نبي، فيها فتحة إن وضعت أي شيء بها يعود إلى أصله الأول، إن وضعت دجاجة مثلاً حية في داخلها سوف تعود بيضة، إن وضعت إنسان له طرف مبتور أو مقطوع، سوف يعود إلى ما كان عليه قبل هذه الإعاقة، المريض يشفى والعجوز يعود شاباً، وهناك كنز عظيم وكبير جداً في مصر يجعلها تفيض على جيرانها خيراً منه».

كر صاحب مصر أيضاً كحاكم على مصر في زمن إخناتون (عليه السلام) وهو يوسف (عليه السلام)، وقاد بني إسرائيل خارج مصر كمططرون، وسافر إلى مصر واستشهد فيها في كرته كنبي الله إرميا (عليه السلام). حكم مصر في كرته كالإسكندر الأكبر (عليه السلام) ومالك الأشتر (عليه السلام). ومرة أخرى في هذا الزمان، ولد وعاد كمصري ليحكم أرض مصر.

¶ مخلص مصر

¶ بقلم هديل الخولي

ورد في روايات آل بيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وصف فريد لمصر ودورها في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البشرية. قال الإمام علي بن أبي طالب (منه السلام) في الجفر في وصف مصر في زمن القائم:

«مصر سند المهدي»

وأيضاً:

«مصر مدد وسند ممسوكة بيد المؤمن وتغدو للمهدي جناحه الأيمن».

ولكن يرتبط هذا الدور العظيم لمصر كسند للإمام المهدي بالظروف التي سيكون فيها الشعب المصري حينها، حيث ستكون فترة من أحلك الفترات التي تشتد فيها معاناة الشعب المصري تحت وطأة الفقر والذل والفتن والخراب. يتجرع الشعب المصري الويلات من حكام فسدة فجرة يستنزفون مقدرات البلاد وينهبون ثرواتها ويبيعونها أرضاً وشعباً بأبخس ثمن. فيفيض الكيل بالمصريين حتى يصرخون طلباً لمنقذهم، صاحب مصر. وبعد دهر من المهانة والخيانة والاستبداد الذي يذوقه المصريون على يد حُكام نصبتهم الأنظمة الوضعية يدرك المصريون أخيراً أن خلاصهم على يد حاكم منصب من الله وليس من الناس، وأن هذا تقدير العلي العظيم لهم منذ البداية، فيكونون هم الذين يطلبون صاحب مصر ليحكمهم، بعكس الطواغيت الذين تسلطوا على دفة الحكم. وهكذا نفهم كلام الإمام علي (منه السلام) في الجفر عندما قال:

«فيوقظ الصحابي أهلها من سبات ويبعثهم الله بعث الأموات، فلكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب».

فاستيقاظ المصريين على هذه الحقيقة هو بمثابة إحياء لهم بعد الموت.

يتضح كذلك جلياً من الروايات أن صاحب مصر لا يدعو لنفسه، لدرجة أن أهل مصر يجهلونه وهو في وسطهم

«وبعد دهر قام لها قائمها صاحب لا رهج له ولا حس بعدما كان ملء السمع والبصر»

وكذلك

«لا يبصره أحد وهو معهم»

أي أنه (منه السلام) أمامهم يسمعونه ويرونه لكنهم لا يعرفونه ويجهلون حقيقته. ويلي ذلك غيبته عنهم حتى يرجع إليهم فاتحاً جالساً على عرش مصر. وتكثر في روايات آل بيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عبارات التبشيرات لأهل مصر بهذه العودة.

ومن جملة ما يقوم به صاحب مصر ويفعله لأهلها بعد أن يفتحها:

يسترجع ثروات مصر ويقضي على الفقر:

«عجباً لكم يا أهل مصر يجبر الله كسركم وينجز مواعيدكم ويغني عائلكم ويقضي مغرمكم ويرتق فتقكم ما دمتم في سبيل الله مرابطين».

يعيد لها مكانتها العالمية:

«صحابي مصر يعيد لها الصحابة بأنوارها ويرسو بها على برها بعدما تواخى الناس على الفجور».

يكشف عن أسرار مصر وكنوزها:

«فيخرج صاحب مصر من خفاء وصمت طويل ويفتح كهف الأسرار وينادي بالثار الثار».

يفتح القدس:

«لهم البشرى بدخول القدس بعدما يسرج الله فيها السراج المنير؛ صحابيا يغدو فيها على مثال الصالحين»

وكذلك:

«ألا وبشروا أهل مصر بأنهم يدخلون القدس ولهم مع القدس موعد؛ وصاحب مصر يمهد للمهدي سلطانه».

يبني منبر مصر ويجعل مصر مركزاً إعلامياً للإمام المهدي:

«وقد علمت أن منبر المهدي الأعظم فى آخر الزمان يكون من مصر ويبسط له البساط رجل بأسه حديد وقلبه شديد يفتح الله له فتوح العارفين».

ويتفق سرد الأحداث في الروايات مع سيرة صاحب مصر أبا الصادق عبد الله هاشم (منه السلام) فرغم وجوده في مصر لسنين طويلة لم يدعو لنفسه قط بأنه صاحب مصر، بل كانت دعوته لحاكمية الله ولجده الإمام المهدي (صلى الله عليه وآله وسلم) مبغوضة بين الناس تماماً كما صرحت الروايات:

«له نداء مبغوض كرائحة الثوم؛ يخرج وسيده بهوان بعدما صال يهود على الكنانة صيال كلب عقور».

وهذا بالضبط ما حدث مع عبد الله هاشم أبا الصادق (منه السلام)، فبعد أن نجح (منه السلام) في توصيل دعوة الإمام المهدي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى العالم كله من خلال المنبر الإعلامي الذي بناه هو وأصحابه في مصر، وبعد رفعه الرايات السود المشرقية في الشهر الثالث من عام ٢٠١٥ تماماً كما أخبرت الروايات

«يصبر صبر الأولياء ويرفع الراية السوداء»،

تكالبت عليه السلطات والأجهزة الأمنية المصرية، حيث تعرض هو وأصحابه للسجن والملاحقة لسنوات دون انقطاع حتى أُرغم على مغادرة البلاد هو وعائلته وهو مطلوب من قبل المباحث المصرية.

وفي سنوات الغربة شاهدت قلب صاحب مصر يعتصر على ما حل بأهلها من ظلم وقهر والحال الذي أوصل الحكام إليه البلاد، حتى جعلوها مرتعاً للصهاينة وبني سعود وحكام العرب الخونة. سمعته يحكي أمامي عن مصر التي يريدها للمصريين، مصر كما سيحكمها هو،كما ينبغي أن تكون، فمصر التي يحكمها أبا الصادق لا يحق لأحد فيها أن يكنز الملايين بينما يعيش الباقي على فتات، بل يتم توزيع الثروات فيها بالسوية بعدما يسلم الأثرياء الفائض عن حاجتهم ويتم توزيعه بين أفراد الشعب حتى ينعم الجميع بنفس مستوى المعيشة والرفاهية. في مصر التي يحكمها أبا الصادق لا يوجد شيء اسمه مدارس خاصة أو مدارس وجامعات أجنبية، إنما يحق لكل فرد أن يحصل على أفضل تعليم له ولأولاده، السباك مثل المهندس مثل الحرفي مثل الطبيب، للكل فرصة متساوية في الذهاب لأفضل المدارس، في مصر التي يحكمها أبا الصادق لا يُحرَم البسطاء من الرعاية الصحية أو الخدمات الاجتماعية بسبب دخلهم، بل يتمتع الكل برعاية صحية مثالية وبنفس المستوى، دون اعتبارات مادية. سمعته يتحدث عن كنوزها ومواقعها التي لا يعرفها أحد وكيف باستطاعته أن يغني كل محتاج فيها بل يفيض على جيرانها.

رأيت فيه مصر التي تمنيتها وحلمت بها أنا وأولاد بلدي في كل لحظة قهر مررنا بها، رأيت فيه مصر التي حلم بها شباب كانوا يُعرفون يوماً بشباب الثورة، وإذا بي أقول لهم الحاكم الذي كنتم تنتظرونه موجود، الذي يعيش مثل شعبه ويرفض العيش في قصور، الذي لا يطأطئ رأسه لطاغية، الذي يضحي بنفسه من أجل أن يعيش شعبه في حرية وكرامة موجود.

استمعت لحديثه عن مصر ليس كأحد أنصاره فحسب، ولكن كفتاة مصرية حلمت بغد أفضل لأهلها وناسها، وعرفت حينها أننا كمصريين بعد طول مهانة سنرفع رأسنا من جديد.